葬儀、埋葬供養業界の関係者の皆様にはすでに広く知られていることですが、昨今の「選ばれるお墓」は樹木葬がそのシェアを大きく伸ばしています。しかし、この「選ばれるお墓」には、地域性が大きく関与していることをご存知でしょうか。

全国で圧倒的なシェアを持つ樹木葬

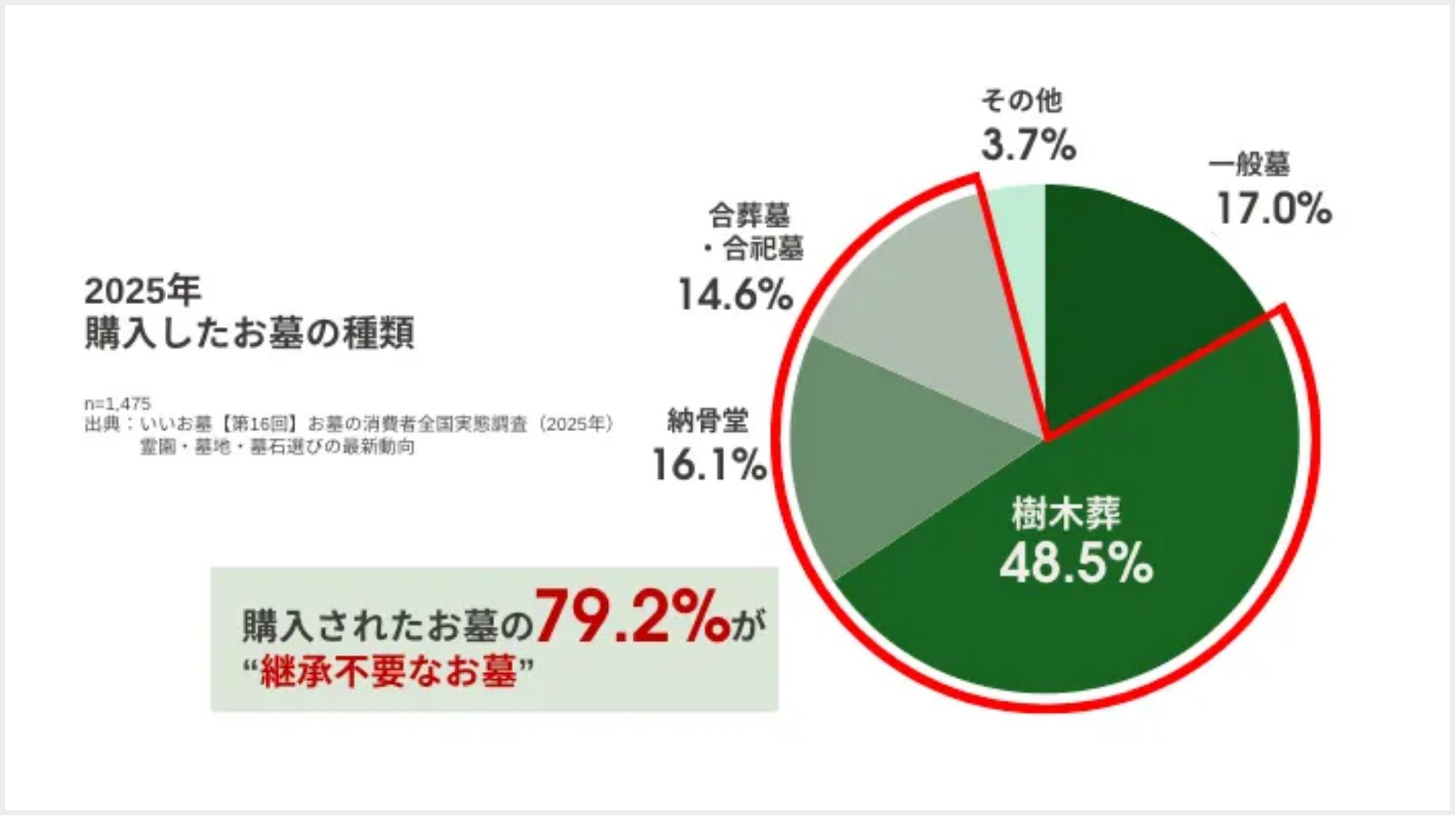

いいお墓が実施した「【第16回】お墓の消費者全国実態調査(2025年)」では、樹木葬を購入したと答えた人が48.5%と、ほぼ半数に達しています。

そして注目すべきは、79.2%の方が「継承不要なお墓」を選んでいることです。核家族化、地方出身者の都市部への移住など、その社会的な背景に分析の余地はありますが、大きな流れとして「一般墓から継承不要なお墓へ」という大きな流れは確実に存在しています。

樹木葬の選択と地域性

この「選ばれるお墓」の傾向には、明確な地域性があります。

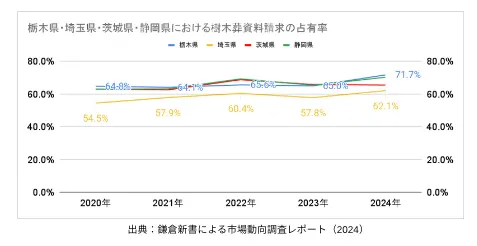

上記のグラフは弊社JSOコンサルティングが独自に鎌倉新書に依頼した「栃木県・埼玉県・茨城県・静岡県におけるお墓選択の市場動向調査レポート」より抜粋した、お墓の資料請求における樹木葬の比率をグラフ化したものです。

ご覧の通り、樹木葬の問い合わせ率は年々増加しています。中でも、4県の中で最も高い栃木県は71.7%、最も低い埼玉県でも62.1%と、全国平均の48.5%よりも大幅に高い水準となっています。

「資料請求」と「購入したお墓」という指標の違いはあれど、この数値には納得感があります。というも、弊社JSOコンサルティングが手掛けさせていただいた樹木葬霊園は北関東エリアが多く、葬儀社様からのお問い合わせも、お寺の住職様の興味度合いも、他エリアより高く感じます。これは地域における樹木葬の「地域内の充填率」「地域の皆様への根づき方」「選択される傾向」に裏打ちされたものであると言えるのではないでしょうか。

樹木葬展開が難しい地域

上記のように、全国平均よりも高い選ばれ方をするエリアもあれば、その反面「他のエリアよりも樹木葬が選ばれない」エリアも当然あります。

この理由は「埋葬文化の地域性」「全国の墓地事情(墓地の地域性)」にあります。

例えば、沖縄エリアなどは、「門中墓(むんちゅうばか)」という、グループや仲間、先祖代々長く続く親戚一同でお墓に一族全員が入る、という文化があります。一度結婚した女性が離婚し帰って来ると一緒の門中墓に入れない慣習も残っています。

また、「寺院墓地」が極めて少なく、墓地の種類としては共同墓地や個人墓地なので、これから新規で墓地を作る際は「寺院墓地」が主流となる為、墓地埋葬に関する法律に則り、また行政方針(条例)に順守し墓地作りを実施する場合、墓埋法のルール上新しい墓地が極めて作りづらく樹木葬という選択肢が広がりづらい背景があります。

また、北海道エリアは新しい町が多いエリアであり、そもそも寺院の境内の中に墓地がある例が少なく、境内地に納骨堂を備えたお寺が増えてきています。そうなると寺院が樹木葬を作り地域の皆様に提供する、という機会が生まれづらい土地柄であるといえます。

そもそも、寺院墓地があるエリアは関東と東北が中心。この寺院墓地を使って樹木葬を地域の皆様に提供しているのが関東と東北エリアとなります。

しかし、北海道・九州・沖縄といったエリアには、そもそも寺院の境内の中に墓地がある例が極めて少ない(そもそも寺院数も少なく、共同墓地や個人墓地がお墓の中心)と言われています。その理由は街として新しい、廃仏毀釈の影響、地域の文化風習など、さまざまな理由がありますが、樹木葬の事業化をスピーディに行うことが難しいエリアであると言えます。

地域で異なる「お墓の選ばれ方」──樹木葬を成功させるために

昨今は、樹木葬の台頭により、全国の葬儀社様が樹木葬事業への参入に前向きになってきていると感じます。

ただ、自社エリアの地域性を考えずに闇雲に樹木葬事業へ乗り出しても、「寺院開拓に莫大な労力と人的コストをかけたのに無駄骨だった…」という結末になりかねません。

しかし、展開が難しいエリアでもしも樹木葬墓地を作ることができたとしたら、そのビジネスチャンスは計り知れません。

「継承不要なお墓」が選ばれる社会的な背景は、日本全国同様に発生しています。樹木葬が選ばれていないエリアは、「地域にまだ樹木葬という選択肢が存在しない」ために起きている可能性も十分にあります。

弊社JSOコンサルティングは、全国の寺院や葬儀社とのつながりを持ち、地域ごとの実情を把握しています。数字の裏にある背景を丁寧に読み取りながら、全国の葬儀社様に、そのエリアに合った樹木葬ビジネスの展開をご提案することができます。

これからの時代にふさわしい供養のあり方を、一緒に考えてみませんか。

ぜひお気軽にご相談ください。

JSOコンサルティングへのお問い合わせはこちらから